はじめに~電熱ウェアと電源について

冬になるとバイク乗りの間で大活躍するのが電熱ウェア。

テキスタイルウェアの布地の中にある種の電熱線が編み込まれていて、そこに電流を流すと発熱する。

バイクウェアの下に重ね着する電熱インナーウェア、パンツの下に重ね着する電熱インナーパンツ、電熱グローブ、電熱ソックスあたりが一般的だが、中にはバイクウェア(アウター)そのものに電熱が組み込まれていたり、ベストだけ、ネックまわりだけ、腹回りだけといった部分温め用の商品もあるね。

そういった形態別の分類ではなく、電源の取り方から分類すると、大きくは2種類に分かれる。

(1)車載バッテリー接続

(説明)バイク搭載の12Vバッテリーから直接に、あるいはリレー等を介して接続する。

(長所)比較的大電流を流せるので暖かい。バッテリー切れを心配しなくて済む。

(短所)バイクを降りると寒い。配線がやや面倒。

(2)携帯バッテリー接続

(説明) 専用の小型バッテリー、あるいは汎用品のいわゆるモバイルバッテリーを接続する。

(長所)バイクを降りても暖かい。配線が簡単。

(短所)車載バッテリータイプほど暖かくない。バッテリー切れを気遣う必要がある。

プラグやコネクター等の形状の違い(刺さる、刺さらない)は置いといて、車載バッテリーと携帯バッテリーの根本的な違いは出力する電圧[V]と連続出力できる電力[W]にある。

(1)車載バッテリー

(電圧)12V(小型バイクには6Vもあるがここでは割愛)

(電力)セルモーターを回せるくらいだからバッテリーが出力可能な電流は相当に大きいのだが、電熱用に連続的に取り出せるのはmax10~20A程度と考えると120~240W。(注:正確に言えばオルタネーターの発電電力から車載電装品の消費電力を引いた値が上限になる。発電電力は僕のバイクで720Wだが小型バイクだともっと小さいね。)

(2)携帯バッテリー

(電圧)USBタイプの多くは出力電圧5V、専用バッテリーは7~8V等のものもあり。

(電力)汎用USBモバイルバッテリーの普及品で20W程度、高価なもので67Wや130W等もあり。

つまり電力的には意外にもそれほど大きな違いは無い(高価な急速充電対応のモバイルバッテリーを使うなら)ので、あとは電圧を何とかできれば両者の違いはほぼ無くなるわけだ。

因みにこの電力[W]ってのは何か簡単に言うと、供給できるエネルギーの量そのもの。

電熱ウェアが暖かくなるのは、電力が熱に変わるからなので、この電力をいっぱい供給できるほどより暖かくなる。

もう一つ面倒なことを書いておくが、電力[W]は電圧[V]と電流[A]の掛け算から算出される。

つまり電圧が同じなら、大電流を流せるほど大電力が供給できるし、上記の(1)と(2)のように電圧が異なるものを比較する場合も電力で比較すればより実感覚に合った比較になる。

(ここではバッテリーの「容量」や「電力量」の説明は割愛するが、これらはどれだけ長持ちするかに関係する。)

USB-PDトリガーケーブル

12V対応の電熱ウェアに5V出力のモバイルバッテリーを接続する試みは結構以前から行われていたのだが、その多くはUSB-Aソケットに刺す「昇圧ケーブル」って奴で、ケーブルに内蔵された電子回路で5Vを12Vに変換していた。

この方式の欠点は電力が著しく制限されることと、昇圧回路による損失が大きいこと。

モバイルバッテリーのUSB-Aソケットから取り出せる出力電流はmax 2A程度。5V x 2Aってことは電力10Wだ。

昇圧回路で電圧を5Vから12Vに上げても、電力自体を増やすことはできない。

エネルギーは増やせないから。(エネルギー保存則)

何が起こるかというと、電圧を上げた分だけ電流が減る。

つまり昇圧ケーブルの入口で5V x 2Aの電流が流れ込み、出口からは12V x 0.833Aの電流が出ていく。

例えて言えば、庭に水をまくホースの口をつぶすと、水流の勢いが増す(電圧が上がることに相当)が、水流は細くなる(電流が減ることに相当)ので、流れる水量は実は変わらないというのと同じ。

実際には昇圧回路内での損失が熱に変わってアッチッチになっちまうので、それを避けるために更にもっと小電流(5V x 0.5A等)に制限されているケーブルが多かった。つまり供給電力的には数W程度。

ここで面白い商品が世に出てきた。

上記画像がその代物。

自分は「USB-PDトリガーケーブル」と呼んでいるが、Amazonの商品ページには「昇圧ケーブル」とも書かれていて何とも誤解を誘う。

(上記文内に商品リンクを貼ってあるが、アフィリエイトとかやってないのでご安心を。)

(上記のケーブルを買うと2,000円近くするが、自作できる人はオヤイデ電気さんがトリガー機能を有するUSB-Cコネクタを400円ちょっとで販売しているので、そこに電線とDC5.5コネクタをはんだ付けすればよろし。)

この「トリガー」って何なのかを簡単に説明する。

実は今市販されている多くのモバイルバッテリーや充電器の出力電圧は、5Vとは限らないのだ。

今どきのスマホには「急速充電モード」ってのが普及していて、5Vよりも高電圧(9V、12V、15V、20V等)で大電流(3~5A)を流すことにより短時間で充電できるようになってきている。

この機能をメーカーにより USB-PDとかQuick Charge(QC)とか呼んでいるのだが、規格自体が年々進歩していて、最新のものでは48V x 5A=240Wもの大電力を供給できるものまであるらしい。

さて、スマホ・充電器・バッテリーがそれぞれこのUSB-PD(QC)に対応していたり、いなかったり、あるいは規格のどれに対応しているか異なったりするので、USB-Cケーブルを接続した直後に機器間で対話が行われて、「両方が持っている中で一番大電力の方式(プロファイル)」で接続されるように設計されている。

この対話機能はUSB-Cケーブルだけが有する高次の機能なので、USB-Aケーブルでは不可能。

もうおわかりになったかな?

USB-PDトリガーケーブルの「トリガー」とは、モバイルバッテリーと対話して「12Vを頂戴!」って指示してくれる機能のことなのだ。

このトリガー機能を実装した電子回路を電熱ウェア(DC5.5mmコネクタ)とモバイルバッテリー(USB-Cコネクタ)の間に介在させると、モバイルバッテリーが12V x 3Aの出力プロファイルに(対応していれば)切り替わるので、最大36Wの電力を供給できるようになる。

ページ冒頭に貼った自分の電熱ウェア(Komine EK-317)をバイクの車載バッテリー直結で使うと最大消費電流3.8Aらしいから、その状態とあまり遜色無い大電力を供給できるわけだ。

なお、もっと大電流(12V x 5A等)が取り出せれば更に暖かいわけだが、残念ながらUSB-PD(QC)の規格で12Vの場合は最大3Aまでだ。

様々なモバイルバッテリーで実験

論より証拠。

手持ちのいくつかのモバイルバッテリーを、前述のUSB-PDトリガーケーブルを介して Komine EK-317 電熱ウェアに接続し、実際に供給される電圧・電流を測定してみた。

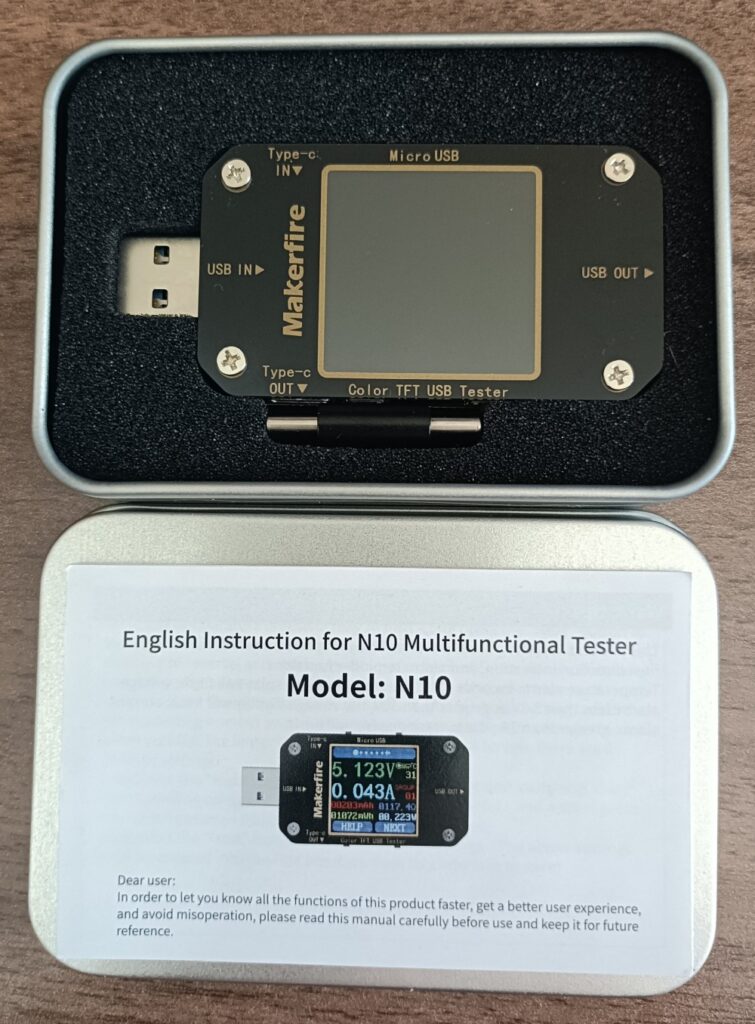

ここで登場するのが、USBチェッカー。

Amazonで2,000円程度で購入できる。

一目で電圧と電流が確認できるのみならず、電流の変化をグラフ表示できるのが超便利。

実験に用いたモバイルバッテリーは最新から古いものまで4機種。

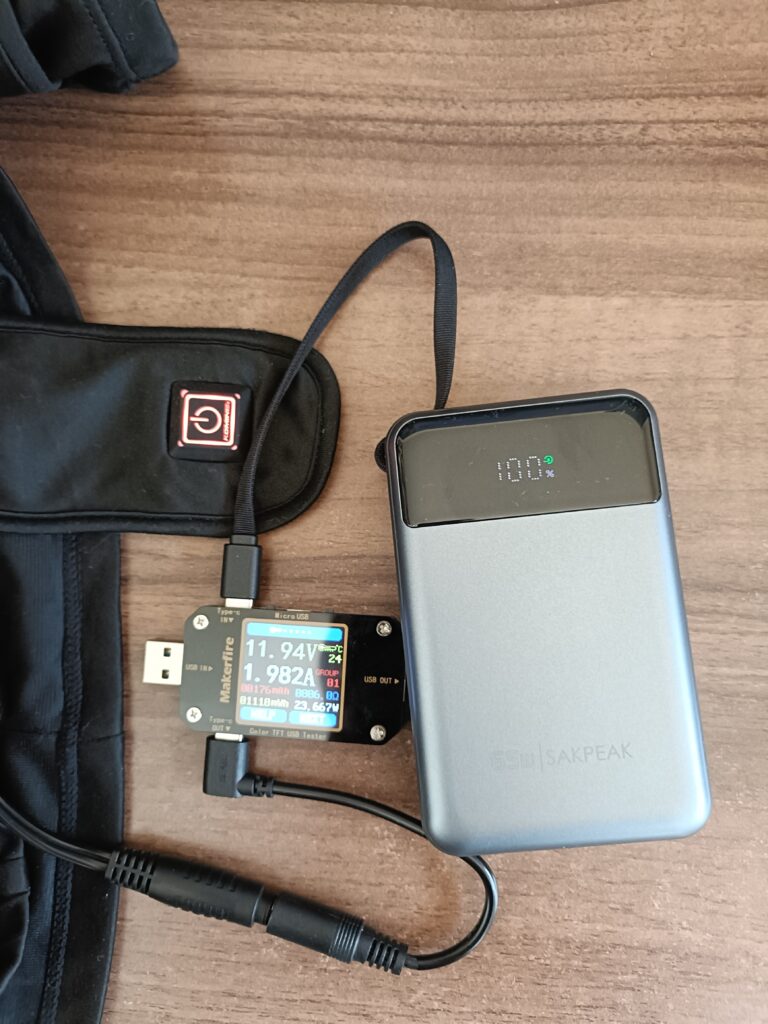

(1)SAKPEAK Power Bank T173L 65W (20000mAh)

最大電力65Wの仕様で、商品説明中にも12V x 3A出力可能であることを明記している商品。

実はこの実験のために新たに購入してみた期待のルーキー。

結果は12V x 2A=24W供給されていることが確認できた。

なおEK-317の3段階ある温度設定は高(最大)にしている。

暖かさは、車載バッテリー接続時と同様。ぽっかぽかに暖かい。

因みに温度設定を中、低に下げ、電流をグラフ表示してみると・・・

画像が小さくて見づらいとは思うが、グラフの緑色の線が上下に大きく振れているのが見えるだろうか。

そう、EK-317の温度設定はいわゆるPWM方式なので、電流を絞るのではなく、高速に入りと切りを繰り返し、その入りの時間幅を変えることで実現しているのだ。

グラフを見ると、温度設定:中(オレンジ色)の場合は入り4/切り1くらい(つまり時間平均すれば消費電力80%)、温度設定:低(緑色)の場合は入り3/切り2くらい(消費電力60%)の時間幅でスイッチングしているのがわかる。

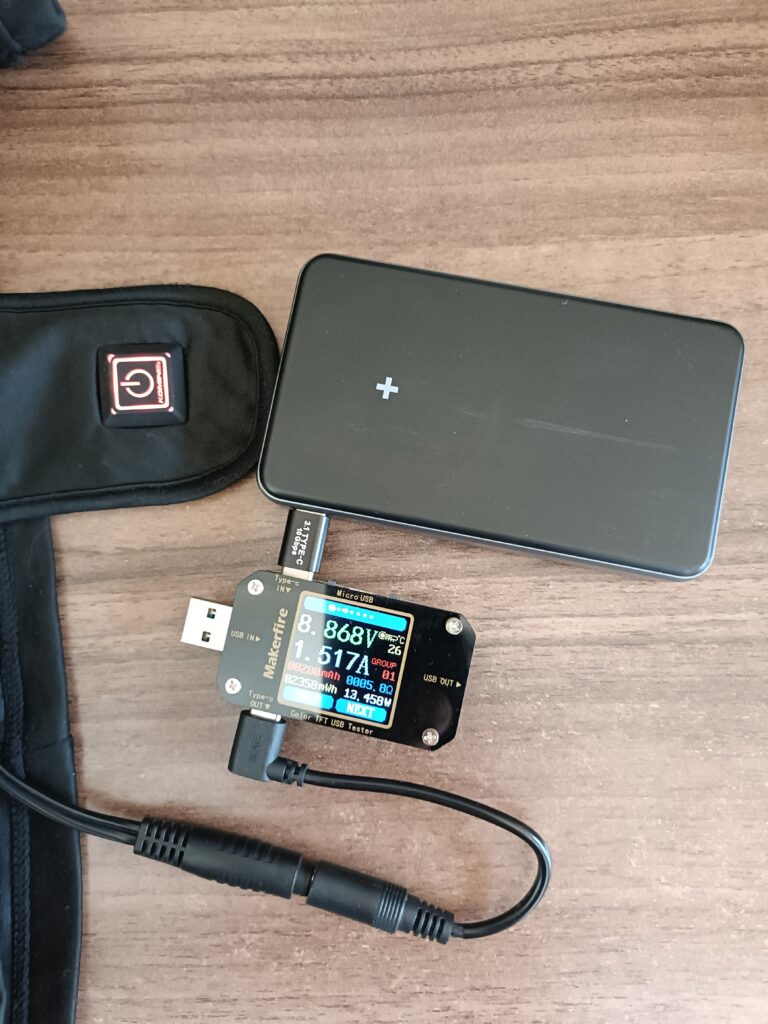

(2)エレコム EC-C26BK 20W(10000mAh)

これも最近入手したばかりのバッテリー。

仕様としては最大電力22.5W。但し12V出力が可能かどうか明記されていない。

実は先日冬キャンプに、このバッテリーとUSB-PDトリガーケーブル及びEK-317を持参して、夕方から朝までぬくぬく過ごしたばかりなのだ。

で、計測してみてびっくり。

8.8V x 1.5A=13W 程度しか供給されていない。

結構十分に暖かかったのだけどね。

(3)Anker PowerCore Essential(20000mAh)

天下のAnkerだけどUSB-PD非対応の旧世代商品。

結果は5V x 0.8A=4W 程度の供給。

これでもEK-317の温度設定ボタン兼動作ランプは赤く点灯するんだよね。

当然ほとんど暖かくない。

(4)cheero Power Plus 3(6700mAh)

コンパクトなので最も出番が多い Cheero のバッテリー。これもUSB-PD非対応。

結果はAnkerと同様5V x 0.8A=4W程度。

(5)オウルテック OEC-LPB5020MG(5000mAh)(2025-12-04追記)

最近入手したQi2対応ワイヤレス充電器内蔵でスマホスタンドを兼ねたユニークなバッテリー。

日本の老舗オウルテックの製品だ。

写真は無いが、これが意外にも?優秀で、12V x 2A = 24W 程度を安定して出力してくれた。

(国産のUSB-PD対応モバイルバッテリーって、ほんと12V出力できるものが少ないのね)

但し容量が5000mAhと少ないので、電熱ウェアの長時間運用は期待できない。

供給電力量と連続動作時間

USB-PDに対応したモバイルバッテリー2製品(SAKPEAK Power Bank T173L、エレコム EC-C26BK)について、USB Checker を介して電熱ウェアに通電し、バッテリーが放電し切るまで累積供給電力量を計測してみた。

(1)SAKPEAK Power Bank T173L 65W (20000mAh)

電熱ウェアの温度設定を最高(赤)にして計測開始。

供給電圧11.9V、供給電流2.1A、従って電力は25Wとなる。

計測開始からの連続動作時間は約2.5h(2時間30分)で、モバイルバッテリーが放電し、動作が停止した。

このときの累積供給電力量は70.1Wh。

このモバイルバッテリーの定格電力量は3.7Vx20,000mAh=74,000mWh=74Whなので、定格に対して実に95%の実績を示してくれた。

容量詐欺なんて言葉がまかり通る世の中で、これはかなり優秀な製品だと思う。

参考までに、電熱ウェアの温度設定を最低(緑)にして同様に計測してみたところ、連続動作時間は約4.4hと倍近くに延びたが、累積供給電力量は66.6Wh(定格の90%)と少しダウンしたのが意外だった。

(2)エレコム EC-C26BK 20W(10000mAh)

こちらも同様に計測。

供給電圧8.5V、供給電流1.5A、従って電力は13Wとなる。

こちらのモバイルバッテリーの定格電力量は、Sakpeakのちょうど半分の37Whだ。

温度設定最高(赤)で、連続動作時間は約2.5h、このときの累積供給電力量は30.9Wh。定格に対して84%の実績とあまり振るわない。

温度設定最低(緑)では、連続動作時間が約4.2h、累積供給電力量が32.3Wh。定格に対して87%。

国産代表のエレコム製品が、中華の無名ブランド製品よりも容量面での性能(実績と定格の比)が劣る結果になったのは意外。

連続動作時間の計測結果について

両製品の容量(電力量)は20,000mAhと10,000mAh、つまり2倍の違いがあるわけだが、電熱ウェアを連続動作させることができた時間は、温度設定最高で約2.5h、最低で4h強とほとんど変わらなかった。

これは、エレコム製品が12V出力に対応していないため、9V出力で動作していたからだ。

実は先日冬季キャンプで、このエレコムのバッテリーと電熱ウェア(温度設定は最低)を着て過ごしてみたのだが、とても暖かく快適だった。

つまり、9Vの13W供給でも実用上は結構暖かくなる(USB給電の電熱ベストは5Vx2A程度のものが多いわけだし)わけで、バッテリーをできるだけ長時間使用するためには、敢えて12Vではなく9Vで使う手もありそう。

実はトリガーケーブルには、12Vではなく9Vを指示する仕様のものもある(Amazonでも販売されているが8.4V電熱ベスト用みたいな名前になっていた)ので、ぽっかぽかじゃなくてもほんわか暖か程度で良いから、それよりも長持ちさせたい人は是非やってみてくだされ。

まとめ

USB-PDトリガー機能を持つケーブルを使うと、USB-PD対応のモバイルバッテリーを(対応プロファイルを有していれば)12V出力に切り替えることができ、その結果バイク用の12V電熱ウェアを動作させることができる。

これにより、バイクを降りた後にも暖かさを供給できるし、自分の身の回りでは原二等の小型バイク(発電能力が低いため電熱装備を取り付けできない場合が多い)に乗る際にこの組み合わせで電熱ウェアを使い始めた人が多い。

この「USB-PD対応」ってのが色々曖昧で、USB-C対応のモバイルバッテリーの全てがPD対応とも限らないし、PD対応であっても12V出力ができるかどうかは商品次第。

国産商品の多くは、商品説明不足で12V対応か否かが読み取れないものが大半だった。

中華製品の中に、長々と商品仕様を書いてくれているものがあり、今回購入したのもそういう商品の中から12V対応明記のものを選んだ次第だ。

使ってみた実感としては10W程度供給されていれば結構暖かいと感じたが、走行状態で使うならばやはり12Vで24~36W供給可能な組み合わせを探す方が良いと思う。

そのための一助となればと思い、本記事を記した。

長文ご容赦を。

コメント